Conférence du 17 janvier 2009 par Hélène Bouchilloux

Comme on sait, le Second Discours – Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – répond à une question posée par l’Académie de Dijon : » Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle ? « .

Il n’est guère facile de déterminer quelle est la réponse de Rousseau. D’après le titre de son Discours, lequel mentionne la question de l’origine et la question des fondements, on peut penser qu’il répond parfaitement à une question qui comprend elle-même deux questions : la question de l’origine et la question de l’autorisation par la loi naturelle. Encore faudrait-il être sûr que la question rousseauiste de l’origine, qui n’est pas celle de l’origine réelle mais celle d’une origine hypothétique, et la question rousseauiste des fondements, qui n’est pas celle de l’autorisation par la loi naturelle mais celle d’une légitimité à multiples facettes, coïncident toutes deux avec les deux questions qui sont comprises dans la question initiale de l’Académie. Or rien n’est moins sûr.

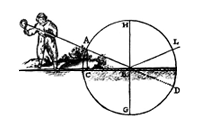

Aussi tentera-t-on, dans un premier temps, de dégager la réponse que Rousseau formule – réponse complexe, voire retorse. En dépliant tous ses aspects, on verra que cette réponse est étroitement liée à la méthode qu’il revendique pour son propre discours: une méthode que lui-même compare à celle que les physiciens emploient dans leur discours sur la formation du monde. Aussi tentera-t-on, dans un deuxième temps, d’identifier ces physiciens (Buffon, Descartes), de décrire leur méthode et d’indiquer les avantages qu’elle procure. Restera à mettre en lumière, pour conclure, les répercussions qu’ont ces avantages dans la réponse que Rousseau apporte à la question posée par l’Académie de Dijon : concernant d’abord l’origine de l’inégalité institutionnelle, concernant ensuite le fondement de l’inégalité institutionnelle.

Le but de ce parcours sera de faire ressortir l’ambiguïté de la notion de droit divin, dans son double rapport au droit naturel, d’une part, au droit positif, d’autre part. Il s’agira d’expliquer comment Rousseau parvient à faire passer son lecteur d’une première affirmation (l’affirmation selon laquelle l’inégalité institutionnelle, qui est conforme au droit positif et au droit divin, est cependant contraire au droit naturel) à une seconde affirmation (l’affirmation selon laquelle l’inégalité institutionnelle n’est conforme au droit divin que lorsque le droit positif reproduit analogiquement le droit naturel).

Si l’interprétation qu’on propose est exacte, Rousseau ne vise à rien de moins, avec l’hypothèse de l’homme naturel, qu’à changer le sens du fondement divin de l’ordre social et politique.

Hélène Bouchilloux est professeur à l’université de Nancy 2.