Séance du 19 novembre 2016

Exposé : Bernard Joly

Discussion : Nicolas Aumonier, Geneviève Brykman, Philippe Casadebaig, Didier Deleule, Patrice Henriot, Gérard Jorland, Denis Kambouchner, Lakshmi Kapani, Joël Wilfert.

Voir le résumé et la photo à la rubrique Conférences.

Edité par Vrin

About SFP

About SFP

Nouvelle publication (Bulletin)

Un nouveau bulletin est disponible :

Descartes chimiste ? Sur quelques pages oubliées des ‘Principia philosophiae’ (Bernard Joly) 110e année, n° 4, oct-déc. 2016.

Hommage à André Robinet, par Jean Ferrari

Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, en particulier lorsque j’évoque mes premiers travaux universitaires et mes engagements associatifs, je peux difficilement distinguer ce qui relevait de ma propre initiative ou ce qui répondait à une suggestion d’André Robinet, de sorte que, voulant parler de lui, je suis amené à parler de moi, ce qui est une manière bien peu appropriée de lui rendre hommage. Je crois avoir rencontré pour la première fois André Robinet dans les années soixante, lors d’une tournée de conférences que lui avait organisé au Maroc l’association Rives Méditerranéennes dont le président était alors le philosophe Mohamed-Aziz Lahbabi et dont j’étais le secrétaire général. Je venais de déposer mon sujet de thèse sur les sources françaises de la philosophie de Kant et d’emblée il s’intéressa à mes travaux de jeune chercheur en me donnant les conseils les plus judicieux, par exemple d’aller à Bonn consulter le professeur Gottfried Martin qui dirigeait une équipe chargée de relever les occurrences des noms propres et bientôt de tous les termes contenus dans les œuvres complètes de Kant, éditées par l’Académie de Berlin. Cette aide fut décisive et me fit gagner un temps précieux. André était à l’époque membre du conseil d’administration de la Fédération internationale de sociétés de philosophie. Il m’incita à participer à son XVIe congrès à Vienne en Autriche en 1968, (il se tint au moment de l’invasion par les chars russes de la Tchécoslovaquie) et d’y présenter une communication que je fis sur les œuvres des philosophes français, présentes à la mort de Kant dans sa bibliothèque. Après la séance, il me dit que j’étais tout désigné pour lui préparer le volume sur Kant qu’il avait programmé pour la collection qu’il avait créée chez Seghers, Philosophes de tous les temps dans laquelle lui-même a fait paraître un Leibniz, un Jaurès, un Bergson… Ce fut mon premier ouvrage publié et je lui en fus toujours très reconnaissant. Il avait le souci permanent, et combien amical, de faire apparaître mon nom dans ses travaux, par exemple dans les Œuvres complètes de Malebranche dont il dirigeait la publication chez Vrin et pour lesquelles il me demanda une note brève sur Kant et Malebranche ou encore de lui remettre une lettre originale que je possédais pour son édition de la Correspondance de Bergson aux Presses universitaires de France. Il voulait associer ceux qui lui étaient proches, de quelque façon que ce soit, même très modestement, à ses nombreuses recherches. J’ai de multiples exemples de cette sollicitation d’André Robinet auprès de collègues et d’amis, des membres de son Equipe de Recherche au C.N.R.S., du Centre d’Histoire des Sciences et des Doctrines, de mon épouse même. A la fois généreux et efficace, il les incitait à entreprendre avec audace, à oser s’adresser à la personne compétente qui faciliterait leur recherche et il les suivait ensuite dans leurs démarches.

Secrétaire général de l’Association des sociétés de philosophie de langue française (ASPLF) depuis 1980, mais actif bien avant, il m’associa progressivement à ses activités. C’est ainsi que je participai au congrès de Genève sur le langage dès 1966, à celui de Trois-Rivières en 1984 sur la création, à celui d’Athènes en 1986 sur l’avenir où il fut décidé que j’organiserais le congrès suivant sur l’espace et le temps en 1988 à Dijon où je fus élu vice-président de l’ASPLF et où j’ai fondé la Société d’études kantiennes de langue française à laquelle il ne cessa de s’intéresser et d’en suivre les travaux. Entre ces deux congrès, je lui avais apporté un concours modeste pour l’organisation du colloque du cinquantenaire dont il avait pris l’initiative avec les autorités québécoises : Cinquante ans de philosophie française, qui eut lieu à la Sorbonne en 1987. En 1996, au congrès de Paris, Jacques d’Hondt souhaitant se retirer de la présidence de l’Association, me proposa de lui succéder. Il me semblait que cette fonction revenait à André mais il refusa, considérant qu’il était plus important pour l’association qu’il reste secrétaire général-trésorier, fonction qu’il conserva jusqu’au congrès de 2004 dont l’organisation fut confiée à la Société Nantaise de Philosophie et à la préparation duquel il contribua efficacement. À mon grand regret, il renonça à y participer, remettant alors son mandat par une lettre qu’il m’adressa et que j’ai précieusement gardée. Il y fut élu membre à vie du conseil d’administration. Ce qui était une modeste façon de lui signifier la reconnaissance de l’ASPLF à l’égard pour toutes les tâches qu’il y avait remplies. Il en avait été la mémoire et la source active de la plupart de ses activités. Pendant toutes ces années, Il avait assuré la rédaction régulière d’un Bulletin de liaison très utile qui, envoyé à toutes les sociétés composant l’ASPLF, les informait des activités de chacune. Sur ma proposition son épouse Nelly Robinet lui succéda. Pendant cette longue période d’une vingtaine d’années, nous nous sommes souvent retrouvés avec nos épouses, en Tunisie, en Italie mêlant agréablement les travaux et la visite des sites historiques. Et chacune de ces rencontres, à l’occasion de colloques et de congrès, donnait lieu à des échanges sur ses travaux pour lesquels il déployait une inépuisable énergie et où Leibniz tenait alors la place principale comme le montre la suite de ses ouvrages. Après la publication de ses deux thèses de doctorat, Système et existence dans l’œuvre de Malebranche (1965) et Malebranche et Leibniz, Relations personnelles (1955), son grand livre, Architectonique disjonctive, automates systémiques et idéalités transcendantales dans l’œuvre de Leibniz, Vrin 1986, demeure un classique de la compréhension d’une grande philosophie qui met en œuvre, sans sacrifier l’une à l’autre, la méthode génétique et la méthode structurale. Mais cet attachement aux grands maîtres ne l’a nullement empêché de s’intéresser à d’autres philosophes comme La Ramée qui fut l’objet de la thèse de son épouse, Dom Deschamps, Maine de Biran, Cournot, Péguy, de leur consacrer des travaux importants et même d’ouvrir en 2001 chez Vrin une collection originale, Pour Demain où il publia ses derniers ouvrages.

En 1993, alors que je n’avais pu, comme il l’avait souhaité, me rendre à Moscou, il me fit élire, à la place qu’il laissait vacante, au Conseil d’Administration de la FISP dont je fus ensuite élu premier vice-président au congrès de Boston en 1998 et où je suis resté actif jusqu’à celui de Séoul de 2008. Ainsi André Robinet me fit entrer et œuvrer dans ces deux associations internationales, l’ASPLF et la FISP, en lesquelles il avait joué pendant des décennies un rôle de premier plan.

Si j’essaie maintenant de dresser plus objectivement un portrait d’André Robinet, je dirais qu’il apparaissait d’abord comme un esprit libre pour lequel le penser par soi-même était une règle de vie, peu soucieux de respecter les modes d’où qu’elles viennent. Il se voulait français du terroir, très attaché à son village d’ Orchaise et à sa Vallée de la Cisse dans le Blésois dont il anima pendant des décennies le Syndicat d’initiatives qu’il avait fondé en 1962 avec un médecin de la région et dont, à la fin de sa vie, il avait réuni un grand nombre de cartes postales anciennes. C’était aussi un homme aux convictions politiques franches et bien arrêtées, avec des paradoxes langagiers qui pouvaient étonner certains de ses interlocuteurs. Il était capable d’intervenir durement dans les discussions, sans ménagement quand il le jugeait utile. Cette brusque franchise lui attira quelques inimitiés, y compris dans les domaines disciplinaires où son immense compétence ne pouvait être niée.

Pour ma part, j’ai été séduit d’emblée par sa démarche scientifique. Il fut un historien de la philosophie d’une extrême exigence, sa première recherche portait sur l’établissement des textes, comparant les différentes versions des manuscrits qu’il faisait figurer dans ses éditions des grands auteurs et qu’il allait rechercher dans les bibliothèques et universités étrangères, soucieux de découvrir des correspondances inédites, capables d’éclairer les textes d’une lumière nouvelle. Pour y répondre, il entreprit de grands voyages à travers l’Europe, de Hanovre à Berlin, de Bologne à Naples, nouant des liens d’étroite d’amitié et de travail, par exemple avec Hans Poser en Allemagne dans la Leibniz-Gesellschaft et avec Tullio Gregory en Italie en collaborant au Lessico Intellettuale Europeo de Rome. Jusqu’à la mort de l’académicien en 1994, André Robinet fut très proche d’Henri Gouhier qui préfaça plusieurs de ses ouvrages. Sa première grande initiative éditoriale, la publication des Œuvres complètes de Malebranche qui parut en 21 volumes chez Vrin de 1958 à 1965, année du 250e anniversaire de la mort du philosophe, sous l’égide du Centre national de la recherche scientifique dont il était alors maître de recherche, a été présentée par lui-même comme le résultat « de travaux d’équipe » qui supposaient le choix de collaborateurs entre lesquels il répartissait et coordonnait les tâches, « de travaux de recherche fondamentale » comme le prouvent l’apparat critique, les nombreux index, la réédition de textes jamais repris depuis leur première parution, « de travaux d’intérêt collectif » puisque l’utilisation de cette édition savante, destinée à figurer dans toutes les bibliothèques, est désormais l’outil privilégié de toute recherche sur Malebranche. C’est dans cet esprit, et avec les mêmes exigences, qu’il créa une collection aux Presses Universitaires de France sur le mouvement des idées au XVIIe siècle, utilisant les matériaux mis à jour par l’édition de Malebranche, privilégiant des philosophes moins connus comme Louis Thomassin et Bernard Lamy, qu’il entreprit ensuite de Bergson la publication des Œuvres (1959, Edition du Centenaire), d’un volume de Mélanges (1972), enfin de la Correspondance avec la collaboration de son épouse, chaque fois annotées avec soin, contribuant ainsi pour sa part à un retour à Bergson, alors quelque peu délaissé.

Cette exigence qu’on pourrait dire de la lettre l’a conduit à introduire en philosophie l’analyse lexicographique informatisée, devenue si précieuse pour les chercheurs. C’est ainsi qu’il l’appliqua lui-même au Discours de métaphysique et à la Monadologie de Leibniz, aux Méditations métaphysiques de Descartes, à la Profession de foi du Vicaire Savoyard de Jean-Jacques Rousseau et à quelques autres encore, ouvrant par là une voie extrêmement féconde pour l’interprétation des textes où il devient facile de repérer l’émergence et la place des concepts cardinaux d’un auteur. Il en résulta une collection chez Vrin, Philosophie et Informatique, qui a ouvert un champ nouveau à la recherche philosophique.

Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles, Directeur de recherche honoraire au Centre National de la Recherche Scientifique, André Robinet laisse une œuvre considérable qui a enrichi les travaux d’histoire de la philosophie du XXe siècle. Non seulement il a proposé une méthode en laquelle l’exigence scientifique est première, introduisant des techniques de lecture des textes ignorées jusque-là, mais, à partir d’elles, il a mis en œuvre une réflexion puissante, exprimée dans un style très personnel et quelquefois difficile, qui, bousculant certaines idées traditionnelles et dépassant l’opposition alors privilégiée entre synchronie et diachronie, a renouvelé la compréhension que l’on pouvait avoir de philosophes et de courants philosophiques, en particulier du XVIIe siècle. Sans doute faudra-il quelque temps pour mesurer, après son décès il y a quelques mois à peine (1), quel maître il fut et la place qu’il occupa, parmi les plus grands, dans la pensée contemporaine.

Jean Ferrari, président d’honneur de l’ASPLF

1 – Survenu le 13 octobre 2016.

Publication sur le site des Ateliers

L’intégralité de l’exposé présenté par Romain Bertrand à l’Atelier « L’idée de république », séance du 21 janvier 2017, est téléchargeable sur le site des Ateliers.

Rapports d’activité 2016 (AG du 18 mars 2017)

Les rapports d’activité 2016 présentés et votés à l’Assemblée générale du 18 mars 2016 sont téléchargeables sur la page des Rapports d’activité.

Tristes réalismes. Exploration d’un tropisme philosophique contemporain (par Isabelle Thomas-Fogiel)

Conférence du 18 mars 2017, Sorbonne, amphithéâtre Edgar Quinet

par Isabelle Thomas-Fogiel

La réflexion proposée dans cette conférence prend sa source dans un étonnement, voire une stupéfaction, face à la configuration de la philosophie de ces trente dernières années. En effet, la production philosophique paraît s’y réduire à une unique revendication, que l’on pourrait résumer par cette injonction lancée aux enfants du siècle : « Faites-vous réalistes ». Et de fait, qu’il faille être réaliste, et non plus relativiste comme dans les années 60, semble ne plus faire de doute pour bon nombre de philosophes aujourd’hui. Citons, à cet égard, quelques titres récents, extraits de la production italienne, française et anglo-américaine, soit, Ferraris : Le manifeste du nouveau réalisme ; Romano : Pour un réalisme du monde de la vie ; Putnam : Le réalisme à visage humain ; Diamond : L’esprit réaliste ; Benoist : Eléments de philosophie réaliste ; Meillassoux, Brassier, Grant et Harman : Le tournant spéculatif, réalisme et matérialisme continental ou encore Tiercelin : Petit traité de métaphysique réaliste scientifique, tous titres que condense, au final, un collectif allemand de 2013 : Le réalisme maintenant ! Or, sauf à postuler que ces auteurs revendiquent le terme de « réalisme » sans autre finalité que d’ornement, ou encore à démontrer qu’une autre notion fédère une quantité aussi importante de textes aujourd’hui, il semble difficile, pour l’historien de la philosophie, de ne pas s’interroger sur ce phénomène de cristallisation, qui est d’autant plus étonnant que ses origines sont à ce point multiples (de la phénoménologie à la philosophie du langage ordinaire, en passant par la métaphysique analytique comme continentale) qu’il transcende les grandes partitions qui ont structuré, depuis l’après-guerre, notre paysage philosophique (telle, celle entre analytique et continentale). C’est ce phénomène de cristallisation qui sera l’objet de mon étude.

La réflexion proposée dans cette conférence prend sa source dans un étonnement, voire une stupéfaction, face à la configuration de la philosophie de ces trente dernières années. En effet, la production philosophique paraît s’y réduire à une unique revendication, que l’on pourrait résumer par cette injonction lancée aux enfants du siècle : « Faites-vous réalistes ». Et de fait, qu’il faille être réaliste, et non plus relativiste comme dans les années 60, semble ne plus faire de doute pour bon nombre de philosophes aujourd’hui. Citons, à cet égard, quelques titres récents, extraits de la production italienne, française et anglo-américaine, soit, Ferraris : Le manifeste du nouveau réalisme ; Romano : Pour un réalisme du monde de la vie ; Putnam : Le réalisme à visage humain ; Diamond : L’esprit réaliste ; Benoist : Eléments de philosophie réaliste ; Meillassoux, Brassier, Grant et Harman : Le tournant spéculatif, réalisme et matérialisme continental ou encore Tiercelin : Petit traité de métaphysique réaliste scientifique, tous titres que condense, au final, un collectif allemand de 2013 : Le réalisme maintenant ! Or, sauf à postuler que ces auteurs revendiquent le terme de « réalisme » sans autre finalité que d’ornement, ou encore à démontrer qu’une autre notion fédère une quantité aussi importante de textes aujourd’hui, il semble difficile, pour l’historien de la philosophie, de ne pas s’interroger sur ce phénomène de cristallisation, qui est d’autant plus étonnant que ses origines sont à ce point multiples (de la phénoménologie à la philosophie du langage ordinaire, en passant par la métaphysique analytique comme continentale) qu’il transcende les grandes partitions qui ont structuré, depuis l’après-guerre, notre paysage philosophique (telle, celle entre analytique et continentale). C’est ce phénomène de cristallisation qui sera l’objet de mon étude.

Trois questions seront ainsi posées : tout d’abord, que signifie, pour ceux qui le revendiquent aujourd’hui, le terme « réalisme », ou, pour le dire autrement, quels sont les actes fondamentaux qui, par-delà la diversité des approches, sont communs à tous et donnent quelque consistance à l’appellation affichée ? Peut-on, ensuite, à partir de l’analyse de ces principes structurels qui délimitent la sphère du réalisme contemporain, en repérer les apories, ou pour le dire de manière  moins négative, dessiner les interrogations que suscite cette actuelle configuration, interrogations qui peuvent être conçues comme autant de pistes de recherche pour qui voudrait affermir, ou à l’inverse critiquer, cette nouvelle constellation conceptuelle? Enfin, ces problèmes rencontrés ne nous conduisent-ils pas à revenir sur la définition de la vérité unanimement mise en avant par les actuels réalistes ? Cette définition, arrimant la vérité à la seule réalité, semble occulter l’un des autres visages de la vérité, à savoir l’universalité. Cette occultation, pour être partagée aujourd’hui, n’en est pas moins philosophiquement problématique en ce qu’elle génère de multiples contradictions au sein même des doctrines qui entendent faire l’économie de l’universel. Peut-on vraiment abandonner la notion d’universalité ? Peut-on, d’ailleurs, la caractériser et en spécifier la dynamique ? Questions qui nous entraîneront, à terme, à tenter de comprendre comment les philosophes sont moins des montreurs de réel que des architectes de l’universel.

moins négative, dessiner les interrogations que suscite cette actuelle configuration, interrogations qui peuvent être conçues comme autant de pistes de recherche pour qui voudrait affermir, ou à l’inverse critiquer, cette nouvelle constellation conceptuelle? Enfin, ces problèmes rencontrés ne nous conduisent-ils pas à revenir sur la définition de la vérité unanimement mise en avant par les actuels réalistes ? Cette définition, arrimant la vérité à la seule réalité, semble occulter l’un des autres visages de la vérité, à savoir l’universalité. Cette occultation, pour être partagée aujourd’hui, n’en est pas moins philosophiquement problématique en ce qu’elle génère de multiples contradictions au sein même des doctrines qui entendent faire l’économie de l’universel. Peut-on vraiment abandonner la notion d’universalité ? Peut-on, d’ailleurs, la caractériser et en spécifier la dynamique ? Questions qui nous entraîneront, à terme, à tenter de comprendre comment les philosophes sont moins des montreurs de réel que des architectes de l’universel.

Isabelle Thomas-Fogiel est professeur à l’université d’Ottawa (détachée université Paris-I). Voir sa page web sur le site de l’université d’Ottawa. Voir sa page web personnelle.

Conférence et discussion publiées dans le Bulletin n° 2017 111 2.

Hommage à Jean-Marie Beyssade du 21 janvier 2017

Séance d’hommage à Jean-Marie Beyssade, tenue le 21 janvier 2017 à la Sorbonne, amphithéâtre Quinet

Introduction par Didier Deleule

Jean-Marie Beyssade nous a quittés le 1er octobre 2016.

Jean-Marie Beyssade a siégé pendant de longues années au bureau de la Société française de philosophie. Il a, en cette qualité, été une cheville ouvrière de la préparation et de l’organisation du Congrès Descartes de 1996 L’esprit cartésien. C’est à ce titre autant qu’à l’importance de l’œuvre philosophique et du renouvellement décisif des études cartésiennes que nous avons voulu rendre hommage. Rendre hommage à notre ami dont la vivacité d’esprit, la joyeuse érudition, la générosité, le sens de la convivialité, décidément, nous manquent.

Je rappellerai que le 7 juin prochain se tiendra sous la direction de Denis Kambouchner – co-responsable avec Jean-Marie de l’édition des Œuvres complètes de Descartes pour Gallimard – et de Vincent Carraud une vaste séance d’hommage consacrée à l’œuvre proprement dite.

J’ai reçu avant-hier un message d’Etienne Balibar qui me demande d’excuser son absence, et qui précise que Jean-Marie aura incarné « la perfection du savoir, de l’honnêteté et de la générosité ». On ne saurait mieux dire.

Textes téléchargeables :

Jean-Marie Beyssade ou la pétillance critique, par Anne Baudart

Jean-Marie Beyssade, par Bernard Bourgeois

Hommage à Jean-Marie Beyssade, par Denis Kambouchner

À la mémoire de Jean-Marie Beyssade, par Catherine Kintzler

Spinoza : l’énigme (par Elhanan Yakira)

Conférence du 21 janvier 2017, Sorbonne, amphithéâtre Edgar Quinet

par Elhanan Yakira

Il y a sans doute une énigme spinoziste. Elle persiste en dépit du vaste corpus, qui, consacré à la philosophie ou à la vie du philosophe, ne cesse de croître en quantité comme souvent aussi en qualité. Qui fut ce penseur étrange et solitaire ? Qu’a t-il voulu au juste ? Comment comprendre l’intérêt dont il fait l’objet et son influence sur la pensée moderne, voire sur la culture moderne elle-même ? Mais surtout, peut-on trouver dans sa pensée un intérêt non pour les érudits ou les historiens, ni en vertu d’inspirations vagues, mais pour des raisons proprement philosophiques ? Il m’a semblé devoir apporter une réponse positive à cette question.

Quantité de préoccupations spinozistes semblent, à un titre ou un autre, pleinement ou partiellement, faire désormais partie intégrante des visions modernes du monde. C’est le cas notamment de sa doctrine de l’Etat et du politique ; c’est également le cas de ses vues en matière de rationalité scientifique, de la scientificité possible de l’approche de la psyché et des affections. On pourrait sans doute nommer beaucoup d’autres points. Pourtant, sa doctrine de la liberté par exemple, ou encore cette chose plutôt obscure et même mystérieuse, qu’il appelle béatitude, restent opaques pour la plupart de ses lecteurs contemporains. D’un autre côté, sa théorie des rapports entre le corps et l’âme paraît à beaucoup détenir une grande valeur du point de vue des sciences de la vie comme des neurosciences telles qu’elles sont pratiquées de nos jours ; en vérité toutefois n’est-ce pas à la faveur d’une lecture partiale qui veut attribuer à Spinoza, sans doute à la suite de Fechner, une doctrine « paralléliste » alors que cette dernière est bien davantage leibnizienne que spinoziste ? Ce qui ne serait pas le seul cas d’une lecture plus ou moins « leibnizienne » de Spinoza.

Le véritable et vivant intérêt philosophique de Spinoza se trouverait ailleurs. On ampute Spinoza à omettre que c’est sa conception éthique en laquelle gisent le noyau, le cœur, la source thématique, conceptuelle, existentielle peut-être, d’où émerge ce qu’on appelle le système spinoziste ; c’est cela plus que toute autre chose qui lui donne son ultime intelligibilité philosophique. Deux traits donnent à cette éthique son visage spécifique, voire unique : sa nature iconoclaste d’une part, et d’autre part, le statut de vérité absolue, démontrée more geometrico, que Spinoza pense pouvoir lui octroyer. Car en général, et depuis le temps des grecs, on distingue entre la nécessité ou les vérités morales et la nécessité ou vérité des mathématiques.

N’insistons pas sur la critique radicale que mène Spinoza à l’égard des religions révélées et instituées, car il y a là un lieu commun. Or, chez Spinoza la critique radicale de la religion s’entrelace avec l’élaboration positive de l’éthique. Ces deux éléments se conditionnent l’un l’autre et ne peuvent être séparés qu’au prix de perdre de vue la spécificité de l’entreprise spinoziste. En entrelaçant la polémique contre « la » religion avec sa doctrine éthique positive, Spinoza aboutit à un paradoxe : sa philosophie s’affirme comme une alternative à part entière à la religion, ce qui signifie à la fois un rejet de tout ce qui relève de la tradition religieuse, mais aussi une reconnaissance plus ou moins implicite, mais tout à fait réelle, de la pertinence des motivations présumées du religieux, plus précisément de la quête de certitude morale. Tout en n’étant pas dépourvue du profond « sérieux » caractéristique de l’attitude religieuse, cette philosophie se livre à une déconstruction sans compromis de ce qu’elle prend pour le contenu des religions positives. En d’autres termes, si la philosophie de Spinoza est initiée par le rejet radical de tout ce qui relève du « religieux », elle n’en retient pas moins l’absoluité de la normativité, l’irréductibilité des normes éthiques fondées cette fois, non plus sur la révélation mais sur la raison.

Pour essayer de reconstruire le sens positif de l’éthique spinoziste, je procèderai en deux temps.

D’un côté, je prendrai comme point de départ la théorie spinoziste de l’âme et du corps. Celle-ci est interprétée le plus souvent comme une théorie « paralléliste ». Or, le parallélisme est une invention leibnizienne conçue, ironiquement, dans le contexte de sa critique du spinozisme. Je soutiendrai que la conception de Spinoza de l’âme et du corps est une conception non paralléliste, voire anti-paralléliste. A son centre se trouve cette étrange doctrine selon laquelle l’âme est l’idée du corps. Souvent mentionnée mais rarement étudiée au fond, c’est cette doctrine certes profondément contre intuitive et même paradoxale, qu’il faudrait essayer de déchiffrer. Plutôt qu’une contribution supplémentaire à la problématique cartésienne des rapports entre l’âme et le corps, elle fournit, croyons-nous, le fondement de l’éthique spinoziste qui est une éthique de l’absolument incontournable hic et nunc. En rejetant ainsi toute croyance en l’immortalité, liberté, certes, mais aussi éternité et béatitude, acquièrent une consistance proprement philosophique.

Le deuxième temps sera abordé en faisant appel à la lecture éthique que fit Jean Cavaillès de la notion spinoziste de nécessité. A l’encontre de cette lecture toutefois, je ne comprendrai pas cette nécessité comme un appel direct à l’action ou à la résistance, mais bien plutôt comme une réduction originelle de l’éternité à la nécessité, qui dessine le visage d’une philosophie de la valeur absolue de l’existence elle-même.

Elhanan Yakira est professeur émérite à l’université hébraïque de Jérusalem.

La conférence a été suivie d’une intervention d’Edith Fuchs, traductrice de : Elhanan Yakira, Spinoza. La cause de la philosophie (Paris : Vrin, 2017).

Conférence, intervention d’Edith Fuchs et discussion publiées dans le Bulletin n° 2017 111 1.

n°2016 110 3Qui a dit ‘Animal rationale’ ?

Séance du 28 mai 2016

Exposé : Jean-Michel Muglioni

Discussion : Hélène Bouchilloux, Bernard Bourgeois, Philippe Casadebaig, Alain Chauve, Didier Deleule, Lakshmi Kapani, Michel Narcy, Hélène Politis, Pierre Windecker.

Voir le résumé et la photo à la rubrique Conférences

Edité par VRIN

n°2016 110 2Image (de la) critique

Séance du 19 mars 2016

Exposé : Georges Didi-Huberman

Discussion : Anne Boissière, Geneviève Brykman, Philippe Casadebaig, Didier Deleule, Catherine Kintzler, Jacques Nadal, Baldine Saint Girons, Joël Wilfert

Voir le résumé et la photo à la rubrique Conférences

Edité par VRIN

n°2016 110 1La philosophie politique du critère de la justice au projet de la liberté

Séance du 23 janvier 2016

Exposé : Pierre Manent

Discussion : Hélène Bouchilloux, Philippe Casadebaig, Georges Chapouthier, Didier Deleule, Gérard Jorland, Catherine Kintzler, Emmanuel Picavet, Joël Wilfert

Voir le résumé et la photo à la rubrique Conférences

Edité par VRIN

n°2015 109 4Avoir des droits

Séance du 21 novembre 2015 (tenue le 9 avril 2016 en raison des mesures de sécurité)

Exposé : Jean-François Kervégan

Discussion : Daniel Adam, Bernard Bourgeois, Didier Deleule, Alexandre Foucher, Catherine Larrère, Alain Lhuillery, Stefano Veneroni

Voir le résumé à la rubrique Conférences

Edité par VRIN

Descartes chimiste ? quelques pages négligées des Principia philosophiae (par Bernard Joly)

Conférence du 19 novembre 2016, 16h, Sorbonne, amphithéâtre Edgar Quinet

par Bernard Joly

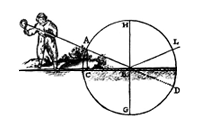

Dans une lettre du 4 août 1645 à Constantin Huygens, Descartes déclarait avoir déjà écrit tout le peu qu’il savait touchant la chimie dans la quatrième partie de ses Principes. Il avait en effet consacré quatre-vingt-huit articles de cet ouvrage (près d’une cinquantaine de pages) à cette discipline. Descartes n’avait pas eu l’intention d’écrire un traité de chimie, comme le souhaitait son ami Huygens, ayant pleine conscience de l’insuffisance de ses expériences de laboratoire ; il n’espérait pas même faire progresser cette science, dont il connaissait à la fois l’importance pratique et les insuffisances théoriques. Les théories de son temps, qu’on les appelle chimiques ou alchimiques (Descartes, comme ses contemporains, considérait les deux termes comme équivalents) lui semblaient inacceptables au regard de ses propres conceptions concernant la structure de la matière. Il s’agissait donc simplement pour lui de proposer des explications des diverses opérations chimiques qui fassent l’économie des thèses paracelsiennes alors dominantes et de remplacer l’invocation d’une présence agissante des principes chimiques (Mercure, Soufre et Sel) par des explications mécaniques ne faisant intervenir que la taille, la figure et le mouvement des corpuscules.

Descartes qui, tout au long de sa vie, avait critiqué sans ménagement les théories alchimiques (sans pourtant contester la possibilité de la transmutation des métaux), semblait accorder la plus grande importance à ses développements chimiques : le soin avec lequel il tente d’expliquer aussi bien la formation souterraine et les propriétés des corps chimiques que des opérations telles que la combustion ou la fermentation montre bien qu’à ses yeux tout cela avait autant d’importance que les lois du choc des corps ou la doctrine des tourbillons qu’il avait exposées dans les pages précédentes, et qui constituent à nos yeux des aspects essentiels de sa physique. Là encore, il entendait mettre en évidence la fécondité d’une théorie de la matière débarrassée de toute attache avec les doctrines antérieures. Pourtant, même si quelques chimistes affirmèrent par la suite leur filiation avec le cartésianisme, comme Robert Boyle ou Nicolas Lémery, aucun ne reprit jamais à son compte le détail des explications cartésiennes des Principia qui tombèrent rapidement dans l’oubli. Bien plus, et cela jusqu’à nos jours, rares sont les historiens des sciences ou de la philosophie à avoir tenté d’interpréter ces pages obscures, de les replacer dans le vaste édifice métaphysico-physique que Descartes voulait construire ou de les mettre en relation avec les théories chimiques ou alchimiques de son temps.

Ce sont les raisons de cet oubli historique de la chimie cartésienne que je voudrais essayer de comprendre. Les articles chimiques de la quatrième partie des Principia philosophiae ont en réalité fait l’objet d’une véritable occultation : préférant s’attacher à des liens imaginaires que Descartes aurait entretenu avec les milieux hermétiques, les commentateurs, hier comme aujourd’hui, ont ignoré le lieu où se déployait véritablement la chimie de Descartes. Ce déni a été renforcé à l’époque moderne par une confusion constante sur le statut de l’alchimie, dans laquelle on a refusé de voir la véritable chimie de l’époque. C’est ainsi à la fois une part importante de la conception cartésienne de la matière et la place de la chimie dans les processus de la Révolution scientifique qu’il convient aujourd’hui de réévaluer.

Bernard Joly est professeur émérite à l’université de Lille, sciences humaines et sociales, membre de l’UMR 8163 « Savoirs, textes, langage » CNRS. Voir la page personnelle de B. Joly sur le site STL.

Conférence publiée, bulletin 2016, 110, n°4.

Qui a dit « animal rationale » ? (par Jean-Michel Muglioni)

Conférence du 28 mai 2016 par Jean-Michel Muglioni.

Les meilleurs historiens de la philosophie disent traditionnelle ou classique la définition de l’homme comme animal raisonnable. Saint Augustin déjà l’attribue aux anciens. Locke la qualifie de scolastique et ironiquement de sacrée, Leibniz dans sa réponse la dit « consacrée ». Heidegger en fait le centre de sa critique de l’humanisme, lequel aurait manqué l’humanité de l’homme parce qu’il l’a pensée à partir de  l’animalité, rangeant l’homme dans le genre animal, avec la raison comme différence spécifique, et de là serait venu le biologisme. Foucault lui aussi prétend que cette définition règne depuis 2000 ans en occident, mais ne lui donne pas ce sens. Ce ne sont que quelques exemples.

l’animalité, rangeant l’homme dans le genre animal, avec la raison comme différence spécifique, et de là serait venu le biologisme. Foucault lui aussi prétend que cette définition règne depuis 2000 ans en occident, mais ne lui donne pas ce sens. Ce ne sont que quelques exemples.

Cette définition n’est qu’une fiction scolaire : un exemple donné dans les manuels de logique pour montrer ce qu’est la définition par genre et différence spécifique, et non une thèse sur l’humanité de l’homme. Au contraire, chaque fois qu’elle est reprise dans un contexte métaphysique et anthropologique, par Montaigne, Descartes, Locke, Leibniz, Kant, Hegel, elle est rejetée. Il est faux de prétendre que tout le monde l’a admise et qu’elle consisterait à penser l’humanité à partir de l’animalité.

Auguste Comte affirme la parenté de l’homme et de l’animal contre cette définition, expression d’un mépris théologique des animaux : son jugement est l’exact contraire de celui de Heidegger. Et d’un même mouvement il condamne un matérialisme qui croirait trouver dans la biologie le principe d’explication de la sociologie. On pourra donc voir que penser l’homme à partir de l’animalité ne débouche nullement chez lui sur un biologisme.

Jean-Michel Muglioni, ancien professeur en khâgne, docteur d’État, est vice-président de la Société française de philosophie.

Lancement de l’atelier 2016-2017 « L’idée de République »

Responsables : Jacques Doly et Jean-Michel Muglioni.

Programme et calendrier sur le site des Ateliers.